‘도문대작’(屠門大嚼)은 푸줏간 앞을 지나면서 입맛을 쩍쩍 크게 다신다는 뜻이다. 이 책은 허균의 방대한 경험과 기억을 바탕으로 저술된 일종의 음식 관련 저술이다. 다시 분류하자면 음식문화를 기록한 책으로 보아야 한다. 허균의 고단한 유배지 식탁은 과거 풍성한 식탁 귀퉁이조차도 구경할 수 없는 처지였다, 이를 극복한 것이 바로 상상력이었다. 그런 궁핍한 현실 속에서 허균의 미각적 상상력이 한 권의 책으로 탄생하게 된 것이다. 김풍기 교수와 함께 걸작 도문대작을 탐닉한다. <편집자 주>

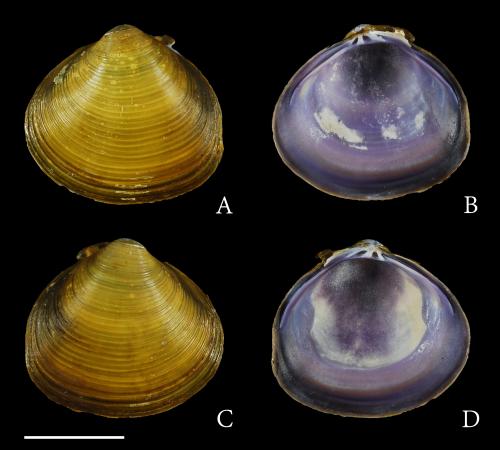

옛날 음식 관련 기록을 읽다 보면 무슨 음식을 말하는지 요령부득일 때가 있다. 아무리 읽어도 지금으로서는 도저히 찾을 수 없는 음식 기록은 마치 풀리지 않는 암호문과 같다. 그런 음식이 한둘이겠는가마는, 그중에서도 오랫동안 궁금증만 가지고 살아가던 식재료가 하나 있다. ‘도문대작’에 기록되어 있는 제곡(齊穀)이다. 허균은 이렇게 기록하였다. “제곡(齊穀) : 작은 조개로 껍질이 자색(紫色)이다. 경포(鏡浦)에 있는데 흉년에는 이것을 먹으면 굶주림을 면할 수 있기 때문에 (곡식과 같다는 뜻에서) 그렇게 이름을 붙인 것이다.”

허균의 자료를 읽으면서 나는 늘 제곡이 무엇인지 궁금했다. 자줏빛 껍질을 가진, 작은 조개라는 점, 경포에서 많이 채취된다는 점. 이것이 제곡에 대해 내가 알 수 있는 유일한 팩트였다. 먹을 것이 없어서 굶주림에 시달리던 백성들에게 경포호에서 자생하는 제곡이라는 조개는 생명줄인 셈이었다. 오죽하면 없는 살림에 곡식이나 다름없었기 때문에 그 이름도 ‘제곡’이라 했을까, 하는 것이 허균의 생각이었다.

얼마 전 양양에 놀러 갔다가 우연히 식당가에서 때복국을 끓여주는 집이 보였다. 순간 나는 허균이 기록해놓았던 제곡이 떠올랐다. 때복과 제곡, 발음도 비슷하지 않은가. 그렇다면 때복은 무엇인가. 강원도 영동 지역에서는 째복이라고도 발음하는 이 조개는 동해안 바닷가라면 어디서나 쉽게 잡을 수 있는 것이었다. 자료를 찾아보니 백합목에 속하는 민들조개가 바로 때복이었다. 이 조개는 패각 길이가 약 5cm 정도로 그리 크지 않고 식용으로 널리 애용되는 것이다. 생각해보면 나 자신도 어렸을 때 바닷가에서 뛰놀다가 지치면 때복을 많이 잡았다.

그날 저녁 집으로 돌아오자마자 나는 ‘도문대작’을 펼쳐서 제곡 조항을 읽어보았다. 읽으면 읽을수록 때복은 제곡과 아주 흡사했다. 그렇지만 여전히 풀리지 않는 몇 가지가 있었다. 작은 조개라는 조건에는 맞았지만, 자색(紫色)이라는 조건과 경포호에서 잡힌다는 조건에는 맞지 않았다. 때복은 흰색에 갈색 줄무늬 같은 것이 있기 때문에 자색으로 표현할 수도 있을 것이다. 백번 양보해서 그것을 자색이라고 인정한다 해도 경포호에서 잡힌다는 조건과는 너무도 맞지 않았다. 때복은 바다에서 살아가기 때문에 민물에서는 살 수가 없다.

앞서 말한 것처럼, 제곡의 정체에 대한 고민은 꽤 오래전부터 하고 있었다. 그러다가 우연히 때복을 생각해냈지만, 여전히 의문은 풀리지 않았다. 문득 고향 친구들이 생각났다. 고등학교 시절 친구 중에서 경포를 비롯하여 동해안 지역의 석호 주변에서 살았던 이들에게 물어보아야겠다는 생각이 들었다. 몇몇 친구들에게 허균이 기록한 제곡에 대한 이야기를 해 주었지만 모두 처음 들어보는 이름이라고 했다.

그런데 제곡이라는 말을 하는 순간 째복(때복)을 떠올리는 친구가 있었다. 강릉에 관한 한 백과사전이라고 부를 만한 우추였다. 우추는 제곡에서 바로 째복을 떠올렸고, 허균은 그 조개를 기록했을 거라고 주장했다. 우선은 나와 같은 생각을 한 친구가 있다는 점에서 반가웠다. 나만 그렇게 생각한 것은 아니었다는 일종의 안도감 같은 것이 들었다. 그렇지만 경포호에서 잡힌다면 민물조개라는 것인데, 때복은 바다에서 자라는 조개라는 조건은 도저히 풀리지 않았다.

그런데 강원도 주문진 인근 석호가 있는 마을에서 자란 자하는 때복이 아니라고 주장했다. 그는 평생 수산업 관련 업무에 종사했을 뿐 아니라 물고기에 관한 해박한 지식을 자랑하는 친구였다. 그의 주장은 제곡이 바로 재첩이라는 것이었다. 재첩이라고? 나는 여태까지 재첩은 섬진강을 비롯하여 남쪽 지방에서 채취되고 그것으로 끓인 재첩국만 머릿속에 품고 살아왔기 때문에, 강원도 영동 지역의 재첩은 생각지도 않고 있었다. 게다가 내가 살던 동네에는 민물조개가 흔치 않았기 때문에 재첩이라는 말은 들어보지도 못하고 자라지 않았던가.

자료를 뒤져보니 이것도 때복과 마찬가지로 백합목에 속하는 민물조개였다. 우리나라에서는 섬진강 유역의 재첩이 유명하기는 하지만 전국적으로도 널리 분포하며, 특히 강원도 영동 지역에서 많이 서식하는 조개였다. 내가 몰랐을 뿐 재첩이 자라지 않았던 것은 아니었다. 정말 신기했다. 내가 살았던 고향 마을 기억이 온전하지 않다는 점, 내가 살아가는 지역을 내가 모두 알지 못한다는 점을 새삼 깨달았다. 갑자기 내 마음이 겸손해졌다.

자하는 주변 어른들에게 두루 전화해서 정보를 확인한 뒤 내게 또 전화했다. 재첩이 분명해 보인다는 것이었다. 당시에는 갯조개라는 이름으로 불렀는데(백합목에 속하는 개조개와는 다른 것임), ‘갯조개를 캔다’는 표현을 썼다고 했다. 어렸을 때 어머니가 큰 함지박 같은 그릇을 주면서 갯조개를 캐오라고 시키면, 얼른 호수로 가서 한 시간가량 발로 호수의 흙바닥을 마구 문지르면서 드러나는 갯조개를 주으면 그릇 가득 찼다는 경험담도 곁들여주었다. 그러면서 자기가 보기에는 허균이 말하는 제곡은 분명 재첩 즉 갯조개가 분명하다는 것이었다.

물론 거기에는 자하 나름의 논리가 있었다. 우선 때복에 비하면 갯조개는 아주 작다는 것이었다. 또한, 껍데기도 갈색이기 때문에 자색(紫色)으로 표현한 허균의 기록과 맞으며, 결정적으로 이것은 민물에서 살아가니 경포와 같은 곳에서 충분히 자생할 수 있다는 것이다. 갯조개가 경포에서도 자생했던 민물조개이므로 허균이 말하는 조건을 완전히 갖추었다는 것이 그의 주장이었다.

그렇지만 여기서 나는 제곡이 갯조개와 동일한 종이라는 결론을 내지 않을 작정이다. 내 공부가 조개의 식생이나 종류에 무지할 뿐만 아니라 이것은 여러 분야의 연구자들이 함께 답사도 하고 현지인 조사도 하면서 논의해야 할 문제기 때문이다. 다만 제곡의 정체를 오랫동안 추적해왔던 나로서는 친구들의 해박한 지식에 힘입어서 내 나름대로 그 범위를 대강이라도 그려놓은 것을 기록해 두려는 마음이 있다. 훗날 제곡의 정체를 밝혀낸다면 그것은 아마도 내 능력 때문이라기보다는 또 다른 기억과 지식을 갖춘 벗들 덕분이리라는, 나로서는 희망 섞인 흐뭇한 상상을 해본다.